Клюет ли язь в октябре: секреты поиска и тактики для осенней рыбалки

- Снасти, техника и снаряжение / О рыбах /

- 14 октябрь 2025

Ловля хищника в октябре: лучшие приманки для щуки, судака и окуня

- Снасти, техника и снаряжение / Спиннинг / О рыбах /

- 12 октябрь 2025

Ловля судака осенью: почему длительный жор лучше кратковременного

- Разное о рыбалке / О рыбах /

- 11 октябрь 2025

Осенняя прикормка для плотвы: рецепт легкой смеси для холодной воды

- О рыбах / Своими руками /

- 28 сентябрь 2025

Почему щука бьет, но не засекается: разгадываем тактику хищницы

- Спиннинг / О рыбах /

- 27 сентябрь 2025

Осенний судак: сроки жора, погода и поиск рыбы на водоеме

- Снасти, техника и снаряжение / Спиннинг / О рыбах /

- 21 сентябрь 2025

Как поймать карася: секреты выбора места, наживки и правильной тактики ловли

- Разное о рыбалке / О рыбах /

- 20 сентябрь 2025

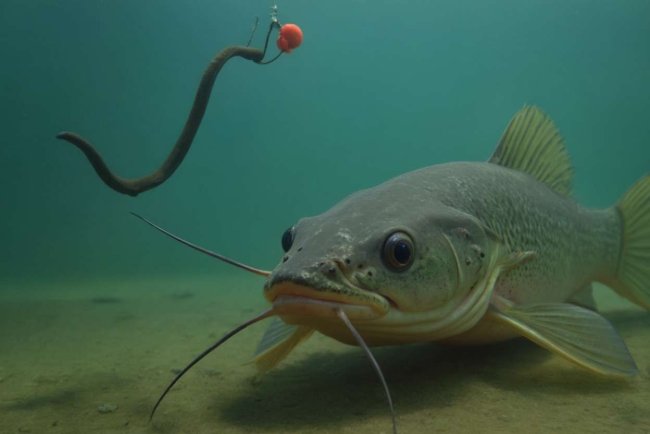

Секрет уловистой наживки: как насадить пиявку для ловли сома

- Снасти, техника и снаряжение / Донная ловля / О рыбах /

- 19 сентябрь 2025

От окуня до сома: три осенних секрета успешной рыбалки на реке

- Рыбацкие блоги / О рыбах /

- 18 сентябрь 2025

ТОП-5 лучших мест для ловли щуки в Подмосковье

- О рыбах /

- 21 июнь 2025

Популярные виды рыб Подмосковья: от щуки до карася

- О рыбах /

- 20 июнь 2025

Щука обычная

- О рыбах /

- 29 январь 2023

- Добавил: Admin /

- Дата: 23 декабрь 2022 /

- 421

Динамика воблера

О изготовлении и тестировании воблера см. по ссылке:/publ/82-1-0-1139

Когда публикуются статьи о самодельных воблерах, в них, обычно, самым кропотливым образом описываются методики, применяемые в работе. Статьи тщательно и, я бы даже произнес, дотошно говорят о том, как следует делать, но совсем не разъясняют, что нужно делать. Проще говоря, в статьях отсутствует самое основное, а конкретно – как конструкция приманки оказывает влияние на её игру. Не могу сказать, что я являюсь большим «докой» в данном вопросе, но, после нескольких консультаций у профессионалов, у меня, наконец, сложилась как-никак цельная картина гидродинамики воблера. Пользуясь представившейся возможностью и чувствуя необходимость освещения этой относительно не достаточно изученной проблемы, я и желаю предложить на трибунал читателя маленькое изложение главных физических механизмов работы воблера и причин, влияющих на его работу.

Что такое воблер, наверняка, понятно, если не многим рыболовам, то каждому спиннингисту уж точно. Похожие и не похожие на рыбу, огромные и мелкие, калоритные и неказистые, стройными рядами лежат они на прилавках хоть какого рыболовного магазина, все их лицезрели. Вот устройство этой приманки детально понятно не многим, ведь доп огрузка, погремушки, система далекого заброса – всё это, обычно, укрыто под слоем краски. А почему он, воблер, вообщем работает, думают немногие. Сначала, те, кто сам пробует их делать.

Данная статья нацелена, сначала, на рыболовов, которые собираются заняться созданием воблеров. Да и остальным, я надеюсь, будет достаточно увлекательна.

Мало физики

Вобщем, те, кому мои рассуждения не очень увлекательны, могут просто пропустить их и перейти сразу к размещенным после них выводам. Но тогда последние просто придётся принять на веру.

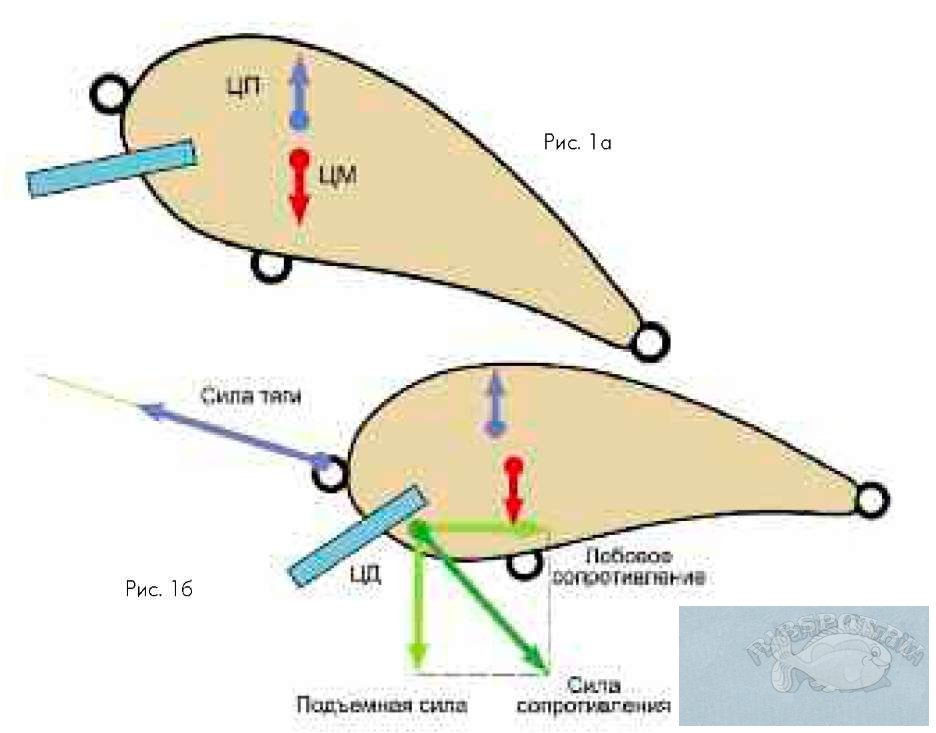

Итак, что собой представляет воблер? Это некоторое тело как-никак обтекаемой формы, которое навряд ли сумело бы вилять из стороны в сторону, а тем паче вибрировать, если б не некоторый дестабилизирующий элемент. Как правило это наклонная поперечная пластинка (лопасть), выступающая из фронтальной части приманки, пореже тонкий косой срез самой фронтальной части. Упомянутый элемент и принуждает обтекаемое тело совершать рыскающие колебания в набегающем потоке воды, также погружаться при движении за счёт наклона к продольной оси воблера. Для осознания динамики этого процесса и влияющих на неё причин разглядим схему сил, действующих на воблер.

На воблер в движении действуют ещё и сила натяжения лески, а просто сила тяги, приложенная к фронтальной петле, также препятствующая ей сила сопротивления воды. Точку приложения этой силы будем именовать центром давления (рис. 1б). Процедура определения четкого местоположения этого центра достаточно сложна и невыполнима в домашних критериях, локализовать его можно только примерно, пользуясь ординарными рассуждениями. Само по себе тело воблера, как уже говорилось, имеет обтекаемую форму, и его личная сила сопротивления сравнимо невелика. А вот дестабилизирующий элемент обладает гидродинамически нерентабельной формой и, невзирая на сравнимо малозначительные размеры, оказывает достаточно сильное сопротивление сгустку. Потому следует ждать, что центр давления всей приманки будет локализован кое-где поближе к лопасти (срезу). Всё, естественно, находится в зависимости от размеров и формы лопасти и фактически тела воблера. Ещё следует увидеть, что положение центра давления находится в зависимости от ориентации воблера к направлению потока, но мы пока представим, что оно не изменяется.

Силу сопротивления обычно раскладывают на две составляющие – силу лобового сопротивления, параллельную направлению набегающего потока, и перпендикулярную ей, которую по традиции именуют подъёмной силой. Последняя, невзирая на заглавие, не непременно ориентирована вертикально ввысь. Она быть может ориентирована вниз, как в нашем случае, либо даже вбок.

Будем полагать, что воблер симметричен относительно вертикальной плоскости. Тогда, по логике, центр давления воблера в сбалансированном положении лежит в этой плоскости, как и центры масс и плавучести, также передняя петля, т.е. точки приложения всех сил, действующих на приманку. И векторы сил тоже лежат в этой плоскости.

Поступательное движение воблера

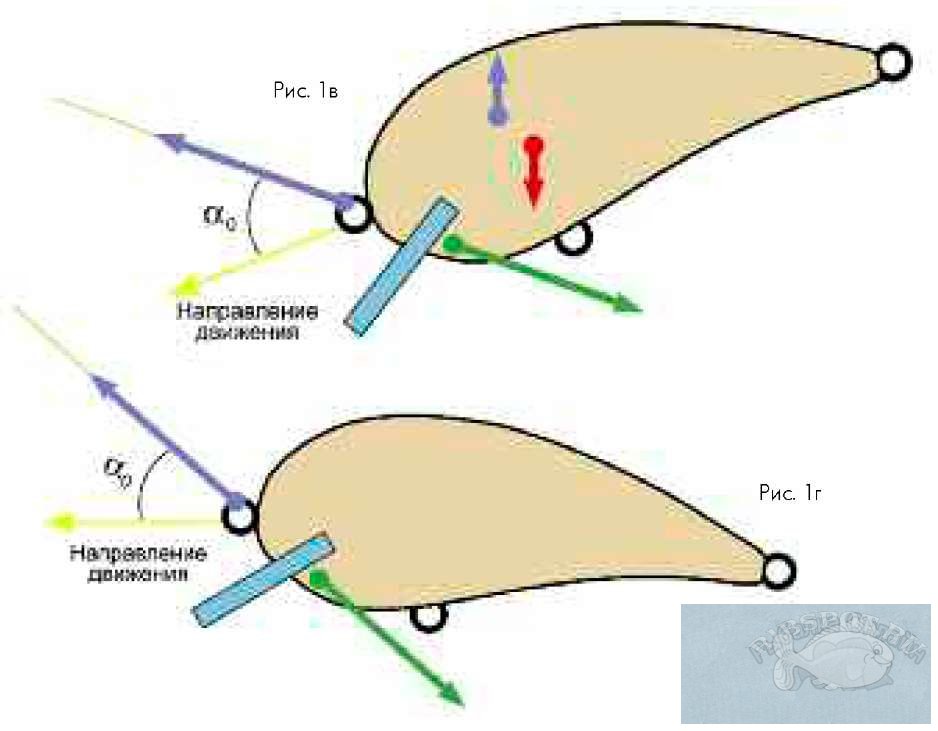

Что все-таки произойдёт, если потянуть за леску? Понятно, что чем больше её натяжение, тем больше и сила сопротивления. Но точки приложения у них различные, ну и векторы их не всегда разнонаправлены, а в общем случае образуют тупой угол. Появляется крутящий момент, заставляющий воблер опускать нос до того времени, пока центр давления не окажется на полосы натяжения лески (рис. 1в), при всем этом приманка двигается не в направлении потяжки, а вперёд и сразу вниз. Чем меньше угол наклона лопасти к продольной оси воблера, тем меньше лобовое сопротивление и больше подъёмная сила. Соответственно, воблер заглубляется резвее.

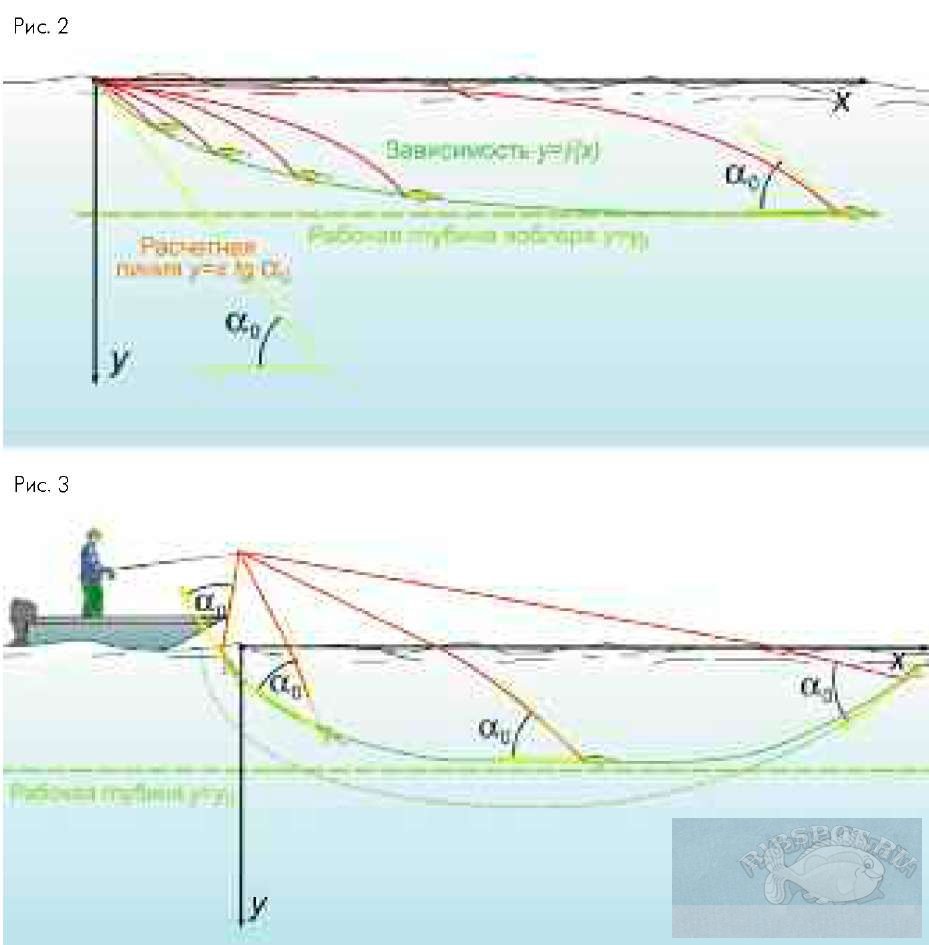

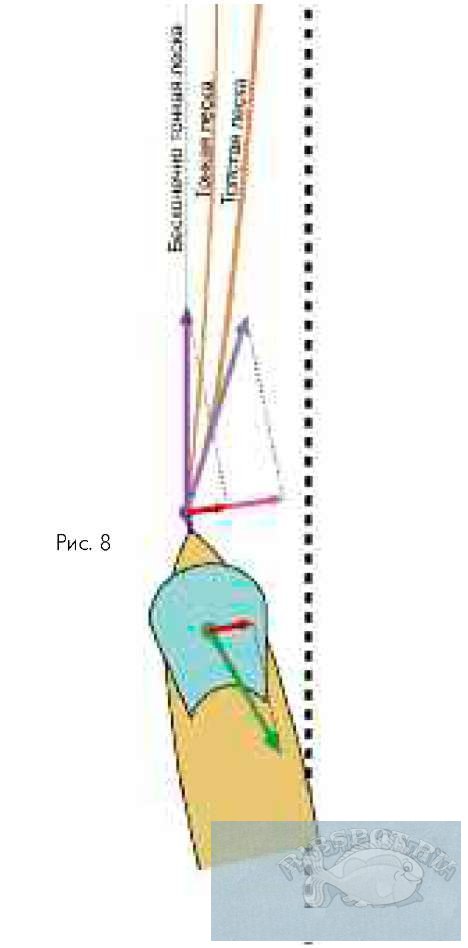

Если длина лески l постоянна (к примеру, воблер тянется за передвигающейся лодкой), тогда расчётная глубина хода будет равна lsinα₀ (надводную часть лески мы не тут учитываем). Вобщем, нагляднее будет рассматривать зависимость глубины не от l, а от горизонтального расстояния x до приманки. Тогда расчётная глубина равна xtgα₀. По сути, естественно, эти рассуждения очень условны и справедливы только при маленьких значениях l либо x, так как не берут во внимание личного сопротивления лески набегающему сгустку, в итоге которого её выгибает дугой и реальное заглубление приманки выходит меньше расчётного. При огромных x, когда леска на ближайших к рыболову метрах практически параллельна поверхности воды, глубина хода воблера становится фактически неизменной. Это значение y₀ и понимают под термином «рабочая глубина» (нужно сказать, что y₀ зависит и от поперечника лески: у более тоненькой сопротивление сгустку меньше, соответственно её меньше выгибает, и воблер движется поглубже). Выражаясь математически, можно сказать, что кривая зависимости глубины хода от горизонтального расстояния y = f(x) имеет две асимптоты:

y = xtgα₀ при x > 0 и y = y₀ при x > ∞ (рис. 2) .

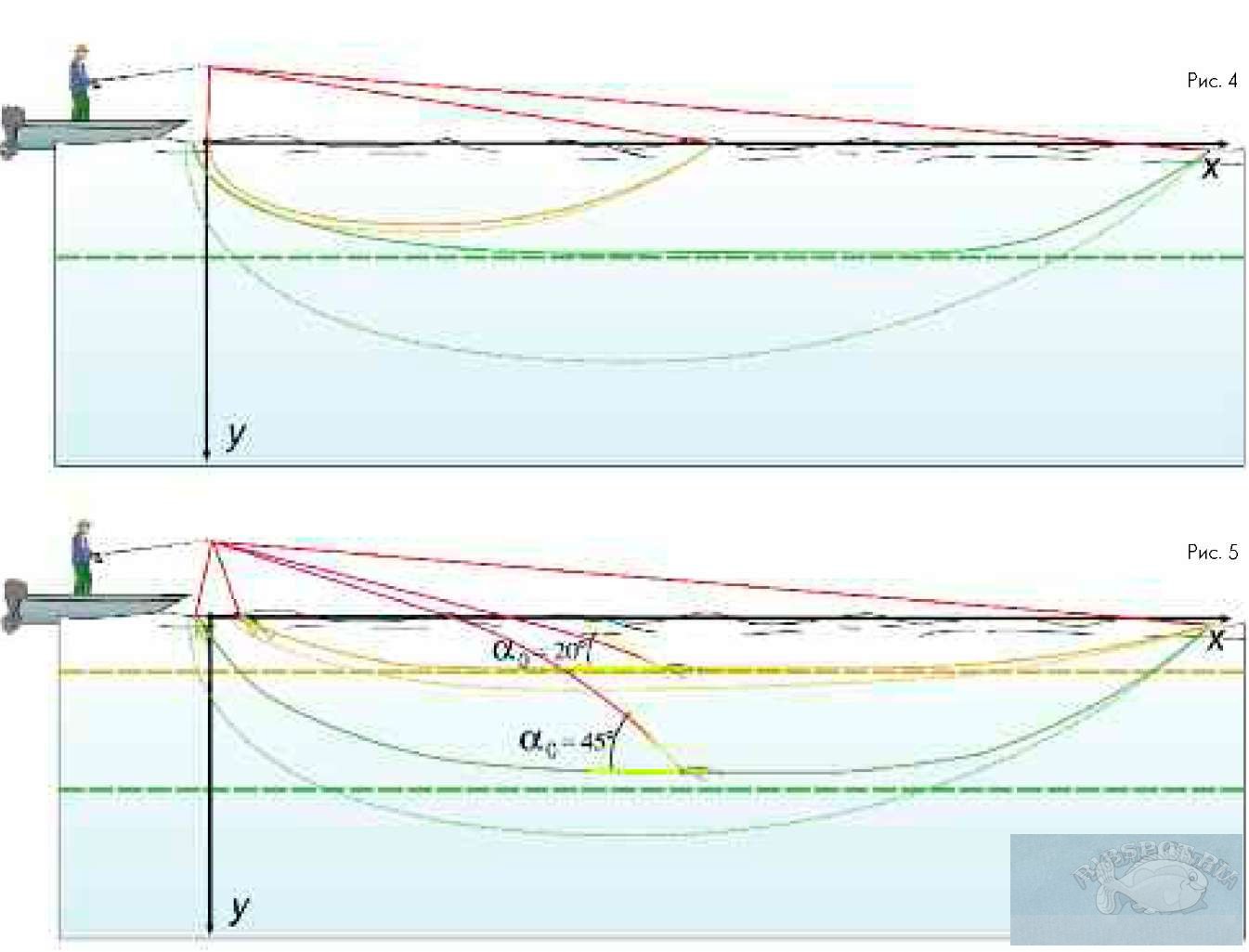

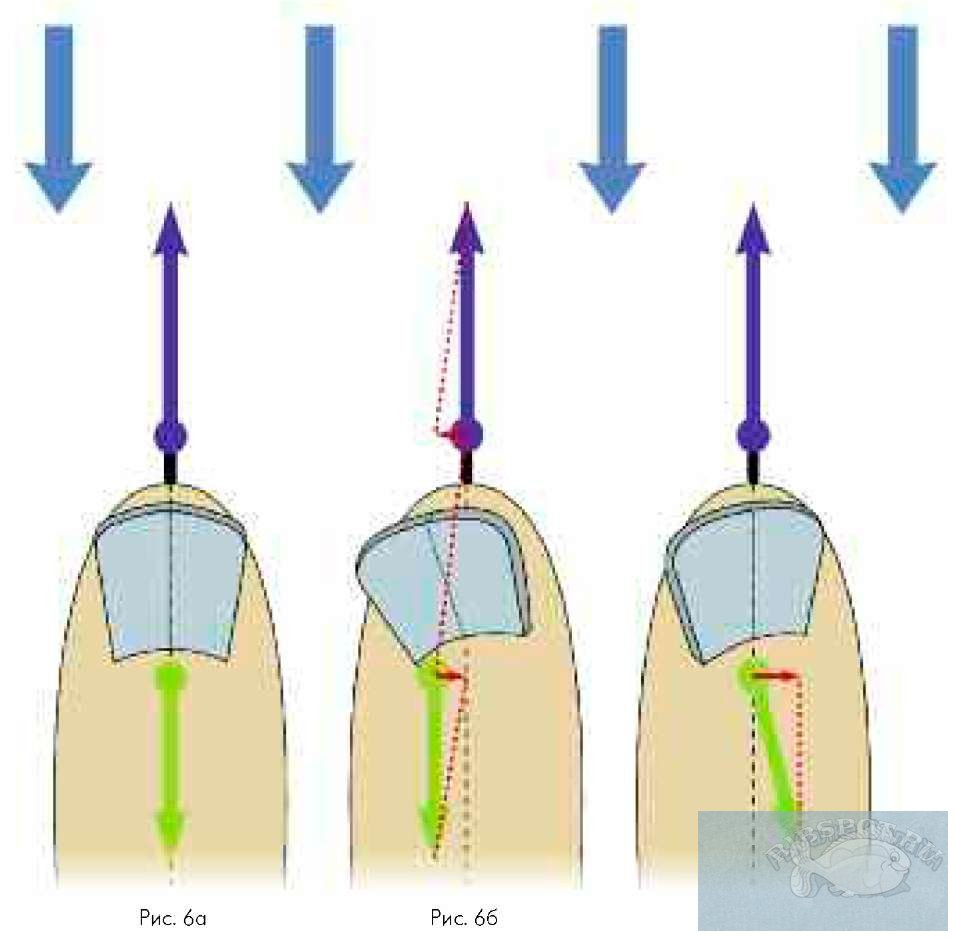

Если же спиннингист крутит ручку катушки, то длина лески всё время уменьшается, как и её угол к поверхности воды. В то же время угол меж силой тяги и направлением движения α₀ не меняется.

Броско, что дальность хода воблера со значимой глубиной хода (огромным α₀) может превосходить дальность заброса: точка выхода приманки на поверхность по горизонтали будет находиться поближе к рыболову, чем кончик спиннинга. Не считая того, при определённых критериях приманка в конце линии движения даже может двигаться в обратную от спиннингиста сторону.

Вобщем, эти особенности присущи только приманкам с огромным заглублением и не имеют практического значения в рыбалке. Они появляются только тогда, когда цветок спиннинга опущен близко к поверхности воды, и представляют быстрее неудобство: можно провести приманку очень близко к себе и зацепить крючком о днище лодки, с которой делается ловля.Нужно сказать, что и рассуждения, учитывающие выгибания подводной части лески под действием набегающего потока, тоже не полностью точны, так как не берут во внимание прогиб её надводной части вниз под действием силы тяжести. За счёт этого «подводные эффекты» лески становятся приметны на наименьших расстояниях l.

Трудно? По сути всё ещё труднее, так как при всех эволюциях воблера относительно набегающего потока изменяется и положение центра давления, и сила сопротивления, что тоже нужно учесть. Но для осознания пока сойдёт и так.

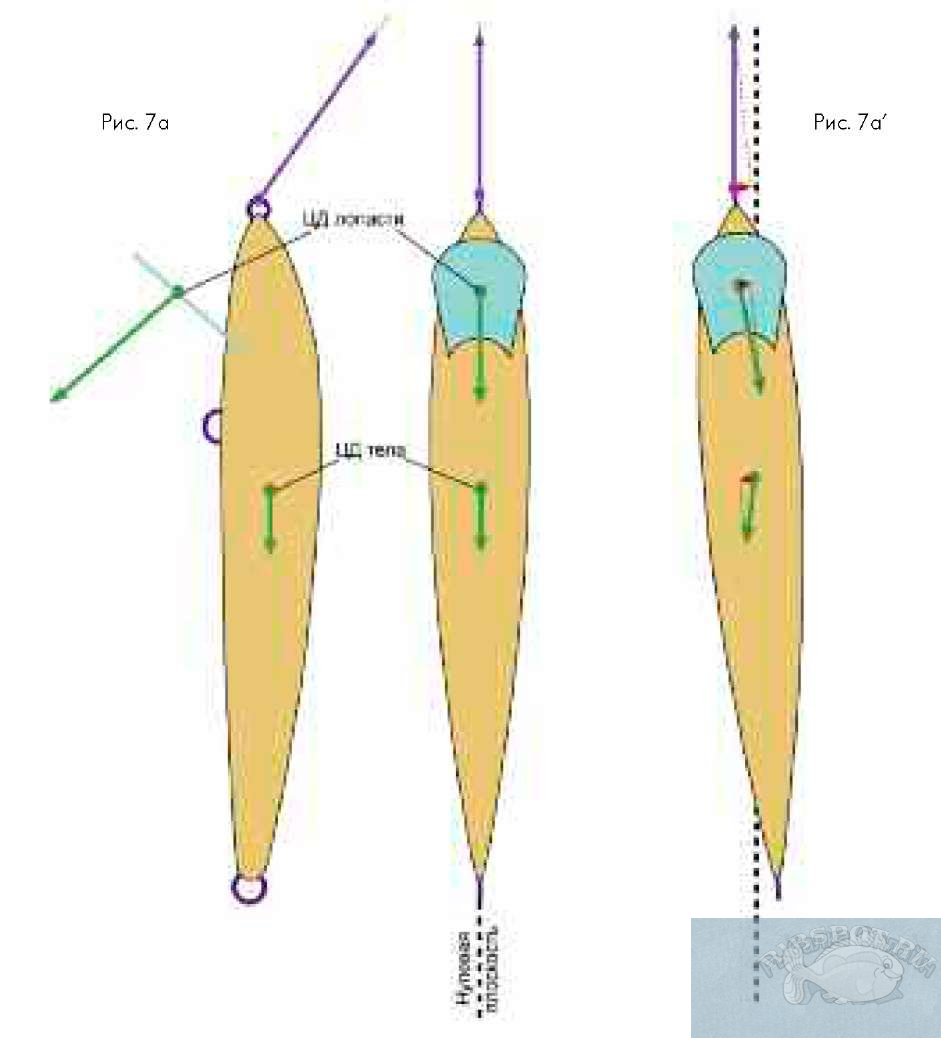

До сего времени мы подразумевали, что воблер идеально сбалансирован и векторы сил тяги и сопротивления находятся на одной полосы, как показано на рис. 6а. А что будет, если эти векторы не лежат в одной плоскости? Такое случается, если лопасть асимметрична либо перекошена в одну сторону (вобщем, может быть и то и это вкупе).

Оба эти варианта проиллюстрированы на рис. 6б и 6в. Ситуации различные, но итог схож: появляется вращательный момент, заставляющий воблер поворачиваться вбок и (мы помним, что точка приложения силы тяги находится выше точки приложения силы сопротивления, т.е. центра давления) сразу накреняться в обратную сторону. В случае, изображённом на рисунке, воблер начинает сдвигаться на лево по ходу движения и при всем этом накреняется на правый бок. Момент сил тяжести и Архимеда, который тем больше, чем посильнее наклон, старается, напротив, выровнять воблер. При неком угле наклона моменты сил могут уравновеситься, и приманка будет двигаться вперёд с наклоном в одну сторону и отклонением от курса в другую. Если же скорость движения достаточно высочайшая, так что отклоняющий момент всегда больше разглаживающего, воблер будет двигаться по спирали, пока его не вынесет на поверхность. Как этого обойти? Нужно сдвинуть вбок одну из точек приложения сил – либо силы тяги (подогнуть переднюю петлю в сторону наклона воблера), либо центра давления (сточить лопасть с этой стороны).Механизм колебаний воблера

Сейчас проанализируем причину фактически игры воблера. Поначалу допустим, что воблер уже находится на рабочей глубине (подъемная сила уравновешена вертикальной компонентой силы тяги), при всем этом угол вектора силы тяги к вертикали не изменяется. Смоделировать эту ситуацию просто: представьте, что ручка спиннинговой катушки не вертится, а приманка заглублена и колеблется только под действием течения. Другой пример: троллинг с неизменной скоростью. Еще представим, что воздействие пары вертикальных сил (Архимеда и тяжести) не много по сопоставлению с гидродинамическими силами, что реализуется на сильном течении (либо при большой скорости лодки). В данном случае поведение приманки определяется в большей степени силами тяги и сопротивления. Но следует держать в голове, что колебания происходят, в главном, вокруг вертикальной оси, потому совершенно сбрасывать со счетов вертикальные силы нельзя: некую роль они, непременно, играют. Ну, и, в конце концов, для простоты будем полагать, что турбулентность мала.

Как понятно, если в механической системе происходят колебания, означает, должна быть отклоняющая сила и сила, возвращающая систему в положение равновесия. Разумно будет представить, что отклоняющую силу у воблера делает конкретно пластинка, расположенная в его носовой части, а возвратимая сила связана фактически с обтекаемым телом, стремящимся развернуться в направлении навстречу сгустку. Но с силами мы, допустим, разобрались, а вот с механизмом колебаний не все так просто. Попытка разглядеть игру приманки поэтапно встречает определенные затруднения. Лично для меня модель колебаний совсем оформилась уже после серьезной беседы со спецом. На данный момент я и попробую выложить эту модель. Тут заместо общего сопротивления приманки будет уместно разглядеть раздельно силы сопротивления лопасти и тела, каждую со своим центром давления (ЦД). Для простоты пока будем считать, что диметр лески нескончаемо мал (т.е. сопротивление воде ничтожно), а длина достаточно большая, чтоб можно было считать леску параллельной направлению набегающего потока.

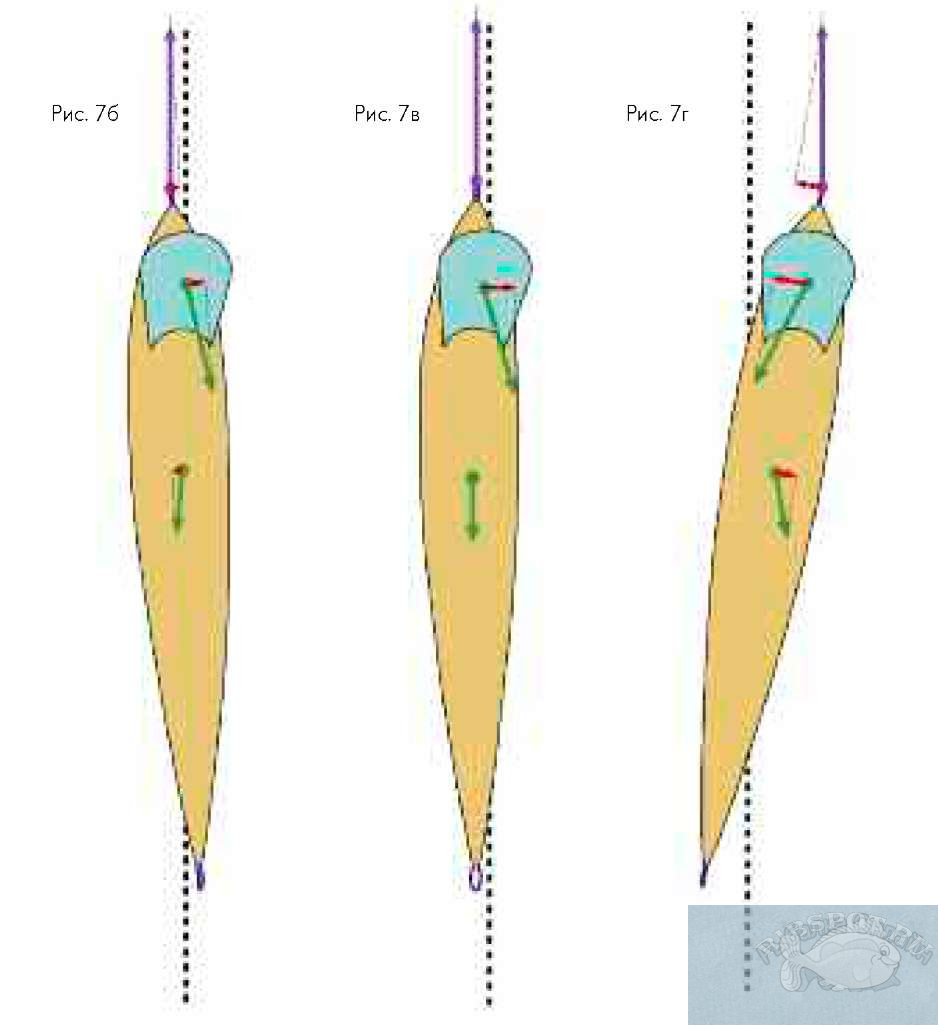

Итак, в исходный момент времени воблер находится относительно потока в положении равновесия, изображенном на рис. 7а. Вертикальную плоскость, которая на этот момент совпадает с обозначенной пунктиром плоскостью симметрии воблера, будем именовать нулевой. На приманку, в противоположность направленной вперед и ввысь силе тяги, которая приложена к фронтальной петле, действуют силы сопротивления лопасти и тела, приложенные к своим центрам давления. 1-ая ориентирована вспять и вниз, вторую будем считать чисто горизонтальной. По логике, 1-ая должна быть значительно больше 2-ой, таковы условия обтекания плоской пластинки и обтекаемого тела. Также полагаем, что центры давления никуда не смещаются при эволюциях воблера, хотя это и не совершенно так, в особенности в отношении ЦД тела. В положении равновесия все три силы лежат в нулевой плоскости и компенсируют друг дружку. Заметим, что ЦД лопасти находится ниже ЦД тела, это принципиально. Представим, что вследствие, скажем, случайной турбулентности приманка немножко довернулась на лево, как показано на рис. 7а'.

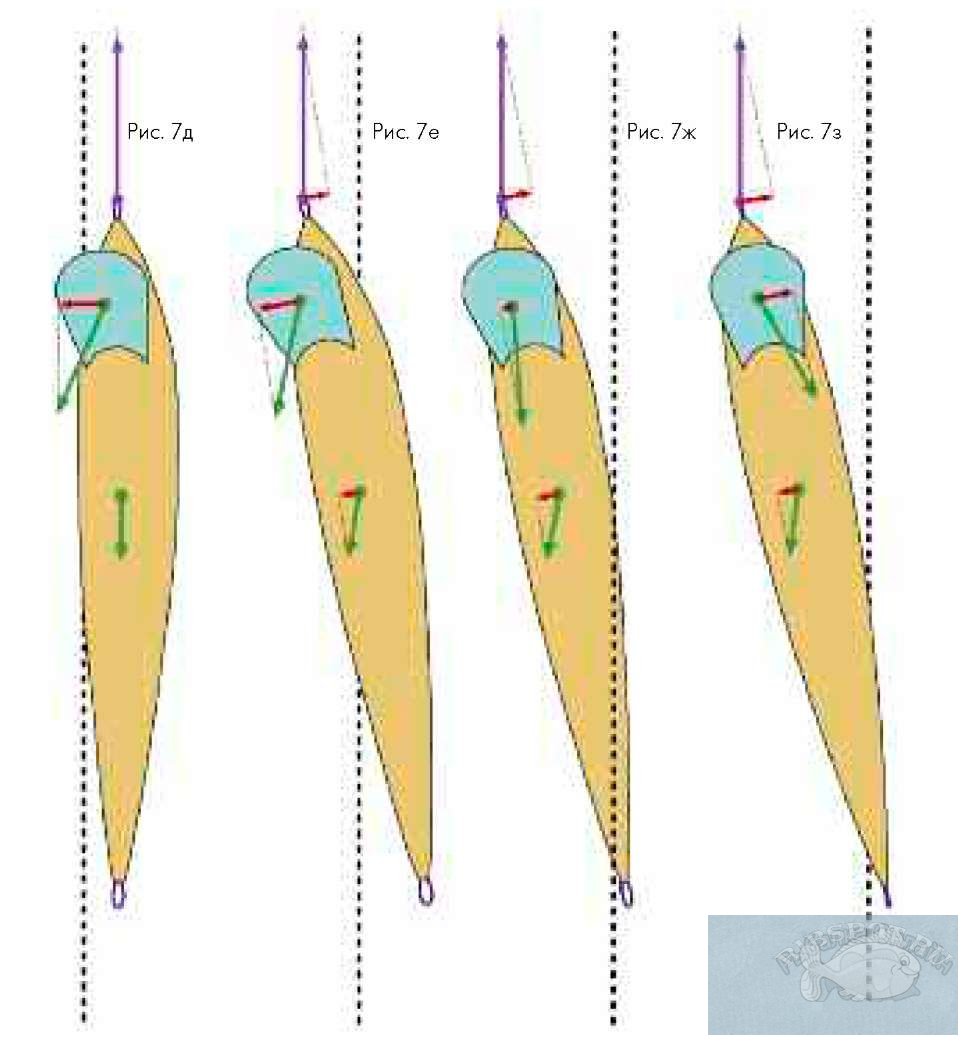

В таком положении, как уже было сказано, на приманку действуют поперечные силы, старающиеся развернуть ее назад. Но их точки приложения находятся на разной высоте. Точки приложения силы тяги и силы сопротивления тела лежат в районе продольной оси воблера, эти силы разворачивают воблер вокруг вертикальной оси. А вот центр давления лопасти лежит ниже, и под действием силы сопротивления пластинки приманка к тому же проворачивается вокруг собственной продольной оси (рис. 7б). Практически реализуется состояние, проиллюстрированное на рис. 6в: скошенная вбок пластинка принуждает воблер накреняться и двигаться в сторону.

Это, конечно, облегченная схема. По сути в динамике рассмотренные процессы происходят не один за одним, а накладываются друг на друга; возвращающие силы действуют сразу с отклоняющими, просто на определенных шагах одни доминируют над другими. Но основной принцип, я думаю, понятен.

Как мы лицезреем, задает колебания головная часть, в какой размещена пластинка, а хвостовая часть (тело) выслеживает эти колебания с неким запаздыванием из-за собственной инерции. Потому линия движения воблера в воде представляет собой не просто прямолинейное движение с одновременными доворотами влево-вправо вокруг одной и той же оси, а некоторую "змейку". Это в особенности отлично приметно при наблюдении за игрой воблера, состоящего из 2-ух либо нескольких частей. Инерция тела при вращении вокруг вертикальной оси (поворотах) посильнее, чем при вращении вокруг продольной оси (наклонах), вот поэтому колебания устойчивы, а на исходном шаге их амплитуда может возрастать.

Наклоняясь на бок, воблер обязан каждый раз преодолевать разглаживающее действие сил Архимеда и тяжести, стремящихся возвратить его в вертикальное положение. На огромных скоростях их воздействие на игру фактически нивелируется, так как

гидродинамические силы существенно превосходят их по величине. Но вертикальные силы имеют огромное значение в плане стабилизации игры. На критичных скоростях уровень турбулентности быть может таким, что нарушается симметрия обтекания приманки, в итоге чего ее ЦД может сместиться вбок. Понятно, что в данном случае воблер, даже идеально отрегулированный, начнет заваливаться на бок, при этом нельзя заблаговременно сказать, в какую сторону. Смотрится это так: не прекращая играть, приманка кидается то в одну, то в другую сторону, а при предстоящем увеличении скорости совсем заваливается на один бок и двигается к поверхности, как плохо отрегулированная. Итак вот, вертикальные силы оказывают разглаживающее действие, повышая критичную скорость и сдвигая рабочий спектр скоростей приманки в сторону огромных значений, что чрезвычайно значимо, к примеру, при ловле на течении. Потому, обычно, стараются усилить действие этих сил, вертикально разнося центр масс и центр плавучести приманки (увеличивая остойчивость) при помощи доп огрузки. Но на малых скоростях, когда гидродинамические силы невелики, наши вертикальные силы могут составить им суровую конкурентнсть, понижая наклон приманки и, как следствие, колебаний игры. Время от времени даже могут показаться некие проблемы с появлением этих колебаний.

И что с этим всем делать?

Сейчас проанализируем воздействие конфигурации воблера на его игру. Поначалу мало о форме тела. Как уже упоминалось, ей обычно присваивают, по способности, наивысшую обтекаемость, чтоб лобовое сопротивление фактически тела было наименьшим. Необходимо учесть, что воблеры обычно работают с дифферентом на нос, в особенности те, у каких лопасть размещена под маленьким углом к сгустку. Потому хорошим будет сечение яйцевидной формы, широкой частью ввысь. Такое сечение комфортно еще по одной причине.

Центр плавучести тела будет выше средней полосы, а центр тяжести значительно сместится книзу за счет массы арматуры, крепящей ее эпоксидки, лопасти и тройников, также доп огрузки, если такая есть. Чем больше расстояние меж этими центрами, тем выше остойчивость воблера, тем больше скорости, на которых он сумеет стабильно работать.

Тело делает также сопротивление боковой поверхностью во время колебаний, при смещениях влево-вправо. С этой точки зрения лучше подходит круглое сечение. Оно более экономно, если дифферент на нос маленькой, что типично для воблеров с длинноватым и узким профилем тела либо с лопастью, установленной под огромным углом к сгустку. Круглое сечение даст неплохую амплитуду колебаний, хотя тут мы теряем в остойчивости, потому такие воблеры лучше доогружать. Другой его недочет - большая площадь по сопоставлению со сплюснутым с боков, что, как мы уже обсуждали, тоже ведет к понижению критичной скорости и уменьшению рабочего спектра скоростей в целом. Вобщем, круглым сечение можно сделать не по всей длине тела, а исключительно в хвостовой части, где боковая скорость во время колебаний большая.

Согласно принципам динамики вращательного движения (а у нас колебания конкретно такового типа), инерция тела при вращении (т. е. его сопротивляемость раскрутке и торможению) зависит не только лишь от его массы, да и от ее рассредотачивания по телу. Чем далее элемент массы от оси вращения, тем инерционнее тело, тем сложнее ее раскрутить и затормозить. Тут самое время снова сказать об огрузке воблера.

Кроме роста остойчивости, огрузка тела воблера имеет очередное немаловажное значение: ее рассредотачивание оказывает влияние на амплитуду и частоту колебаний. При этом это воздействие не всегда совершенно точно и находится в зависимости от других причин. Общепринятое правило таково: инерционность тела благоприятно влияет на амплитуду, понижая при всем этом частоту. Потому для роста амплитуды доп огрузка должна размещаться подальше от моментальной оси вращения тела воблера. Для традиционных крэнкбейтов - воблеров с маленьким и толстым телом - целенаправлено для этого огружать хвост, так как у них ось вращения сдвинута к фронтальной части. У воблеров типа "минноу" она размещена поближе к центру, потому действенной бывает и огрузка носа. Тем паче в последнем случае доп груз уравновешивает вес заднего тройника, и воблер при остановке движения размещается в толще воды горизонтально, напоминая в один момент остановившуюся рыбку. Это очень полезное свойство, к примеру, для твитчбейта с нулевой плавучестью (суспендера).

С другой стороны, балансировка воблера принципиальна не только лишь при его движении в воде, немаловажную роль она играет и при забросе, что тоже необходимо учесть. Скажем, если центр тяжести размещен поближе к хвосту, то воблер, к примеру, далее летит. И, что еще больше значительно, фактически никогда во время заброса не происходит зацепа тройником за леску. Если огрузка в носовой части, то такие противные моменты все таки случаются. При троллинге, когда приманка практически всегда в воде, это не так значительно, а вот при ловле взаброс безуспешно огруженным воблером нередкие зацепы за леску могут очень попортить настроение.

Я специально не обсуждаю тут тему плавучести воблеров, к которой огрузка имеет самое непосредственное отношение. Подбирайте место огрузки и ее величину экспериментально - это самый надежный метод достигнуть подходящего эффекта. Скажу еще, что, кроме положительного значения - стойкости воблера на огромных скоростях, чрезмерная огрузка может иметь и отрицательное воздействие: очень устойчивый воблер плохо "заводится" и слабо играет на малых скоростях. Но это проявляется, в главном, у воблеров с ориентацией пластинки, близкой к вертикальной.

И один аспект, касающийся положения огрузки. На мой взор, большущим плюсом для той же рапаловской тонущей модели Countdown будет то, что эта приманка играет даже во время свободного погружения, без роли рыболова либо течения. Достигается это расположением огрузки в носу приманки, в итоге чего сила тяжести работает как сила тяги. Точно так же можно вынудить плавающий воблер совершать колебания и при свободном всплытии, если расположить огрузку в хвосте модели. Тогда воблер будет всплывать носом ввысь, а в роли силы тяги будет сила Архимеда. Правда, добиться этого сложнее, ведь таковой воблер обязан иметь неплохой резерв плавучести, чтоб скорость всплытия была достаточной для возбуждения и поддержания колебаний.

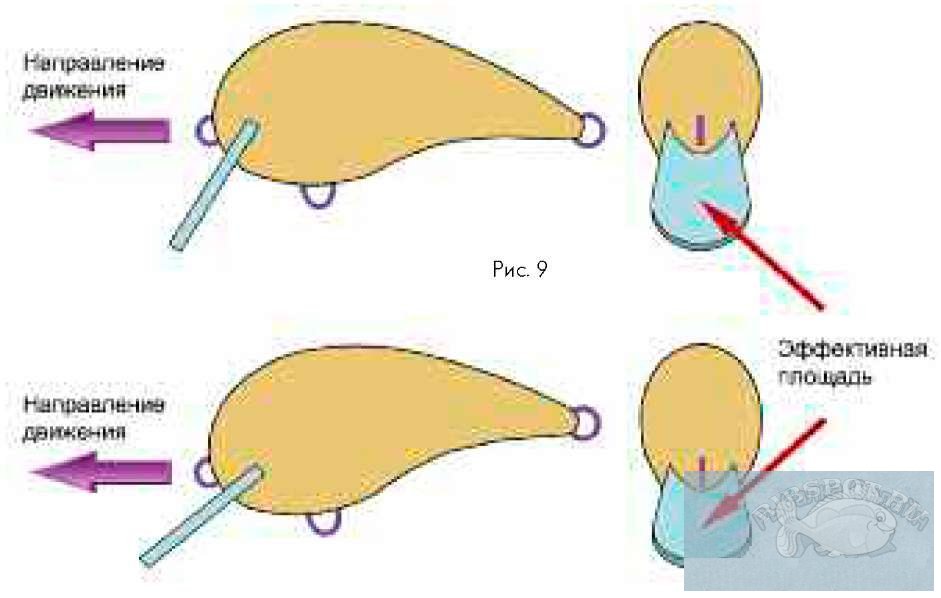

Ну, а сейчас о лопасти. Это, если разобраться, важнейший элемент данной приманки, который и делает воблер воблером. Я уже гласил, что лопасть должна создавать значительную часть сопротивления сгустку. Из обычных фигур конкретно у плоской пластинки, поставленной перпендикулярно сгустку, оно наибольшее, а малое делает тело обтекаемой (каплевидной) формы. Для сопоставления: плоская пластинка круглой формы делает на порядок большее сопротивление, чем шар схожего с ней поперечника, и на два порядка большее, чем тело обтекаемой формы такого же наибольшего поперечника. Кстати, это обширно употребляется в природе. К примеру, окунь - тело довольно-таки обтекаемой формы - способен, отлично разогнавшись, фактически одномоментно затормозить, просто растопырив сравнимо маленькие, но плоские плавники. Главная нагрузка при всем этом приходится, естественно, на грудные и брюшные, которые размещаются перпендикулярно (ну, либо практически перпендикулярно) набегающему сгустку.

Лопасть делают с расширением книзу, чтоб сдвинуть вниз ее ЦД. Само собой, лопасть должна быть соразмерной с телом. Пластинка со очень малой площадью не даст для крэнкбейта достаточной амплитуды колебаний и нужного заглубления, так как не будет иметь достаточного сопротивления и, соответственно, подъемной силы . Очень большая будет создавать значительную турбулентность, что сделает игру неуравновешенной. По опыту скажу, что лопасть не стоит делать обширнее тела воблера, а ее длина не должна очень превосходить высоту тела. Произнесенное не касается так именуемых ныряющих (diving) вобле-ров, снаряженных длинноватой широкой пластинкой, расположенной под маленьким углом к продольной оси приманки, и фронтальной петлей, вынесенной конкретно на эту лопасть. Тут я ничего рекомендовать не стану, так как, если честно, до сего времени даже не попробовал сделать ныряющий воблер.

Снова повторюсь, что уменьшение угла пластинки к продольной оси наращивает рабочую глубину приманки. Но таковой метод борьбы за повышение глубины хода имеет один недочет: при маленьких углах установки лопасти уменьшается ее действенная площадь и, соответственно, вклад в силу сопротивления, игра становится наименее амплитудной. Приходится наращивать размер пластинки, что сдвигает общий центр давления приманки вперед. А чем он поближе к фронтальной петле (точке приложения силы тяги), тем наименее устойчивой становится игра приманки. Если же лопасть так большая, что общий центр давления находится впереди петли, колебания вообщем прекращаются, так как воблер, даже идеально отрегулированный, мгновенно ложится на бок. Приходится смещать переднюю петлю вперед, на саму пластинку. Фактически говоря, так и появился ныряющий воблер.

Располагать плоскую лопасть под углом к оси, очень близким к прямому (к примеру, для малого заглубления), тоже не рекомендую: такая пластинка не будет создавать достаточной подъемной силы. В итоге приманка станет плохо работать на малых скоростях проводки, когда вертикальная пара сил (Архимеда и тяжести) еще имеет существенное воздействие. Ну, само мало, воблер придется поначалу разогнать до достаточно высочайшей скорости, чтоб "завести", т. е. запустить устойчивые колебания. Направьте внимание, что на серийных моделях, разработанных для маленьких глубин, нижняя часть лопасти специально выгибается вперед. И даже на тонущих воблерах (к примеру, рапаловский Countdown), способных опуститься на подходящую глубину и без роли пластинки, последняя тоже ставится под углом к оси, хоть и маленьким.

Место установки лопасти в теле воблера тоже имеет огромное значение: оно определяет положение центра давления, а вследствие этого оказывает влияние на игру. На этот счет всераспространено мировоззрение, что амплитуда тем больше, чем далее размещена лопасть от фронтальной петли (вобщем, в литературе время от времени утверждается и оборотное). Длительное время я воспринимал его на веру, пока не начал думать о природе колебаний воблера. Вправду, по теории выходит, что чем далее друг от друга эти элементы, тем меньше амплитуда, как ни крути. Ведь чем больше расстояние меж точками приложения сил тяги и сопротивления, тем больше ворачивающий момент сил, возникающий при отклонении воблера (см. рис. 3д), тем легче (и ранее) воблер отклоняется вспять, в сторону нулевой плоскости. В конце концов, я наспех выточил тестовую заготовку воблера с 4-мя отверстиями под лопасть на различных расстояниях от носа.

Отверстия производились под одним и этим же углом к продольной оси тела. Чтоб центр тяжести заготовки не сдвигался при перестановке лопасти, заготовка вырезана из достаточно томного дерева, а сама пластинка выполнена из очень узкого плексигласа и практически ничего не весит. Прогнав тестовую модель в ванной, я удостоверился, что теория верна: при приближении лопасти к фронтальной петле амплитуда колебаний растет (рис. 10). По-видимому, сторонники другого мнения приближали лопасть к фронтальной петле, просто понижая угол ее установки к оси воблера. А это понижает силу сопротивления лопасти и сдвигает общий центр давления вспять, что закономерно приводит к уменьшению амплитуды.И в конце желаю сказать несколько слов о моделях и размерах. Казалось бы, увеличенная либо уменьшенная копия рабочего воблера тоже должна отлично играть и ловить рыбу. Но не все так просто. Пытаясь повторить удачную модель в другом масштабе, будьте готовы к тому, что она не оправдает ваших ожиданий, будет неуравновешенной либо вообщем откажется играть.

А вообщем скажу: обычно, всякую модель удается вынудить приемлимо играть, если повозиться с ней как надо. И поверьте мне, игра стоит свеч. В особенности приятно, когда на рыбалке срабатывает не заранее успешная приманка, изготовленная по отработанной методике, а конкретно плод ваших длительных мучений. Тогда и с гордостью говоришь себе: не напрасно я возился!

Создатель выражает искреннюю благодарность медику физ.-мат. наук, доктору Олегу Лимарченко за неоценимые консультации и плодотворные дискуссии.

Создатель: Александр Даценко

Партнеры

Категории

- Болонская удочка 4

- Зимняя рыбалка 27

- Разное о рыбалке 411

- Рыбацкие блоги 227

- Рыбацкие рецепты 32

- Донная ловля 17

- Спиннинг 50

- Нахлыст 5

- О рыбах 33

- Отчеты о рыбалке 329

- Своими руками 11

- Маховая удочка 5

- Троллинг 2

- Штекер 4

- Видео 8

Также читайте

- Своими руками

- От: 28 ноябрь 2022

Выработки в изготовлении воблеров в домашних критериях

- Спиннинг

- От: 23 декабрь 2022

Ответы на вопросы спиннингистов о приманках Rapala

- Спиннинг

- От: 29 январь 2023

Судак ночкой

- Своими руками

- От: 29 январь 2023

Изготовка воблера своими руками

- Спиннинг

- От: 23 декабрь 2022